| Die Entwicklung des Fahrsportes |

| Entwicklung des

Fahrwesens und der Wagentypen Die Kampf-, Triumph- oder Wettrennwagen der alten Perser sind ein geschichtlicher Begriff. Quadriga-Rennen in Rom und in Byzanz hatten einen legendären Ruf. Aber schon in der viel älteren ägyptischen Kultur wurden Pferde zu allen Zwecken an den Wagen gespannt. Dazu brauchte es Strassen. Das alte Sprichwort: "Alle Wege führen nach Rom", es sollen bis zu 100'000 km insgesamt gewesen sein, lässt erahnen, welche Kultur, auch Fahrkultur damals existierte. Mit dem Zerfall des römischen Reiches zerfielen auch die Strassen. Diese wurden immer schlechter und immer schwerer passierbar. Pferde konnten kaum mehr als Zugtiere benutzt werden. Man ritt daher - sei es für die Reise, zur Jagd, in den Kampf, zu Turnieren und bei Kriegszügen bis weit in das Morgenland. Es war eines Ritters oder gar eines Potentaten unwürdig, sich anders als zu Pferd fortzubewegen. Tragsänften wurden im Notfall toleriert, mindestens bei Damen. So blieb es mehr oder weniger das ganze Mittelalter hindurch. Der älteste, im wesentlichen noch erhaltene "Luxuswagen" des Mittelalters ist der "prunkvolle Kobel" des Kaisers Friedrich III. aus dem Jahre 1452, der heute im Landesmuseum Joanneum in Graz steht. Er soll der Hochzeitswagen seiner Braut Eleonore von Portugal gewesen sein. Diese Art von Luxuswagen ist aber auch schon etwas früher, mit dem Ausklang des 14 Jh. verwendet worden und zwar vorallem bedingt durch die Entwicklung der höfischen Sitten und Gebräuche Frankreichs und Burgunds zu jener Zeit. Von hier ausgehend gewann die Wagenbenutzung nach und nach und vorerst nur am Rande der geltenden Gepflogenheiten wieder mehr an Bedeutung. So entstanden die Begriffe der Karosse oder Kutsche. Woher leiten sich diese Bezeichnungen als einer der zentralen Begriffe unserer Betrachtungen überhaupt ab? Es scheint naheliegend, die Entstehungsbasis dafür im altrömischen privilegierten Personenwagen Carruca zu suchen. Die Begriffsgruppen "Carroza" (ital.) "Carrosse" (franz.) "Carriage" (engl.) sind wohl leicht ableitbare Ausdrucksformen. Die traditionsreichen Magyaren führen ins Treffen, dass ihr König Matthias Corvinus (1458 - 1490) - ein bedeutender Renaissance-Fürst - im westungarischen Ort Kocs im Komitat Komorn seine Wagenbauer ansiedelte, die hier leichtere, bequemere und sichere Fahrzeuge gebaut haben. Nachahmungen dieser Wagen sind dann nach dem angeblichen Entstehungsort dieser Art Wagen - Kocs - als "Coche" (franz.), "Cocci" (ital.), "Coach" (engl.) oder "Goetze" (fläm.) und schliesslich Kutsche in unserem Sinn, genannt worden. Es gibt auch noch andere, ebenfalls national modulierte Erörterungen und Mutmassungen. So soll als Ursprungsbezeichnung das tschechische Wort Kotci für sich stehen. Nach dieser Version soll eher der Ort Kocs seinen Namen von den Kotci-Wagen erhalten haben, die dort in bester Art hergestellt wurden. So verbreiteten sich die Pferdewagen vorerst an den Höfen Europas über alle Stilepochen hinweg über die ganze Welt. Für jeden Anlass wurden besondere Wagentypen gebaut. Repräsentations- und Galawagen, Krönungskutschen, Reisewagen, "Selbstfahrer" zum Spazierenfahren in Parks, Gesellschaftswagen, Coupés als Stadtwagen (Mietwagen), das Cabriolet als zweirädriger Wagen besonders im Stadtverkehr sehr wendig. Im 19. Jh. war es ein echter Modehit. Die Entwicklung ging weiter zu sogenannten Kavaliers- oder Junggesellenwagen. Bereits zu dieser, für die Wagenkultur die Blütezeit, wurden Fahrturniere durchgeführt, entweder als Schönheits-Konkurrenz, Prix d' élégance, oder Leistungsschauen. Wagenkorsos fanden in grossen europäischen Städten täglich statt (Hydepark in London, Prater in Wien) und waren überall sehr beliebt. Man legte Wert auf Stil, gepaart mit natürlicher Noblesse und unaufdringlicher Elégance, wobei auch immer mehr die Eigenart und die Qualität der Pferde, ihr Zusammenpassen, ihre Ausdrucksentfaltung und all das, was damit im Zusammenhang steht in den Vordergrund rückten. Kutschen und Gespanne im öffentlichen Personenverkehr Immer mehr wurden die Wagen, Kutschen und Gespanne im öffentlichen Personenverkehr eingesetzt. Es ist durchaus nicht alles rühmlich, was von der einstigen Postkutschenherrlichkeit über Land oder von den Mietkutschenbetreibern in den Städten berichtet wurde. Diese so oft besungene Postillion-Romantik war im Spiegel der Wirklichkeit gar nicht so reizvoll und erlebenswert. Es hatte seinen Grund, dass mancher Reisende vor dem Antritt der Reise eine Messe lesen liess. Einige sollen sogar Hand- und Beinschienen für alle Fälle mitgenommen haben (ähnlich ergeht es heute den Bockrichtern bei der Geländeprüfung). Besonders verrufen waren die sächsische und preussische Post. Oder denken Sie an die Wildwestromantik (Filme). Die Post in Deutschland wurde 1820 reorganisiert und ein regelmässiger Verkehr mit geregelter Postförderung eingerichtet, die schnellste und leistungsstärkste Coach-Linie, die auch Post beförderte war die private "Quicksilver" aus Devenport. Sie hatte eine Bruttoreisegeschwindigkeit, einschliesslich Umspannen von 11 1/2 Meilen pro Stunde und hielt diese Geschwindigkeit über 217 Meilen bis London durch!! Auf die Einhaltung des Fahrplanes kam es an und hier gibt es wieder Parallelen zum Fahrsport. In der Geländeprüfung müssen die Gespanne fähig sein, über längere Distanzen eine bestimmte Geschwindigkeit und Gangart peinlich genau einzuhalten. Im Jahre 1830 fuhren 90! vierspännige und etwa 5 zweispännige Coachs von London in allen Richtungen ab. Ihre Abfahrt vom General Post Office, meist um 8 Uhr abends, war eine Sehenswürdigkeit für London, die stets viele Zuschauer anlockte. In der Weiterentwicklung gab es städtische Personenbeförderungsmittel, Omnibusse. Bereits Ende des 17 Jh. entstand in Paris ein Omnibusverkehr. Von individuellen Mietkutschen nicht abzusehen. Übergang zur Gegenwart Um die Wende des 20. Jh. erreichte die Kultur des Fahrens wohl den Höhepunkt. Die wirtschaftliche Bedeutung der pferdebespannten Fahrzeuge war aber bereits deutlich im Abnehmen begriffen. Dies äusserte sich zuerst und besonders einschneidend im Reiseverkehr und der Güterbeförderung auf weite Distanzen. Durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes hatte sich der Fernverkehr auf die Schiene verlagert. Bereits 1880 gab es 372 000 km ausgebautes Eisenbahnnetz. 1910 waren es über eine Million km (davon 50 % in Amerika, 30 % in Europa, der Rest fiel auf die übrigen gewaltigen Kontinentflächen Asiens, Afrikas und Australiens). Bis dahin beherrschten aber die Equipagen und Pferdegespanne das Bild europäischer Grossstädte. Die kaiserlichen und königlichen Marställe waren voll erhalten und wohlgepflegt. Auch wurden die Fahrcorsos und neuer, die Concours d' élégance als gesellschaftliche Höhepunkte abgehalten. Die Concours d'élégance in Spa waren europaweit bekannt. Die Fahrmethoden wurden ausgefeilt, die Korrektheit der Vorstellung war massgebend. - Ursprünge zur heutigen Dressur - So begann sich aus der Fahrkultur oder wenn man will aus dem Gespannsluxus nach und nach der erste Ausdruck eines Fahrsports zu profilieren. An den Concours hippiques nahmen schon bald auch Gespanne teil. Der erste Weltkrieg und seine schicksalhaften Folgen brachten durch die entstandenen gesellschaftlichen Umwälzungen auch ganz andere Grundvoraussetzungen in der gesamten Fahrverwendung. In der Schweiz hatten viele Wohlhabende ihr Gespann mit eigenem Kutscher, Bedienter (Butler) und Gärtner. Doktorsleute, Advokten, sogar der Pfarrer hatten ein Gespann. Zu diesen gehörten aber auch die Landwirte, nicht nur die Pferde vor dem Erntewagen, nein man fuhr am Sonntag mit dem Bernerwagen in die Kirche und natürlich nicht zu vergessen die gewerblichen zahlreichen gewerblichen Gespanne. Die Wagen welche vom Bauernstand und auf dem Land (ländliche Gespanne, ländliche Anspannung) gefahren wurden, waren schlichte aber nicht weniger schöne Nachahmungen der städtischen Gespanne, die zum Teil heute noch im Einsatz stehenden Berner Wagen hatten ja auch Patentachsen aus Paris, sog. Pariserachsen. In der Zwischenkriegszeit und sogar noch nach dem zweiten Weltkrieg blieb aber das Pferd in der Landwirtschaft wie überhaupt im ländlichen Raum die tragende Zugskomponente schlechthin. Es ist der grosse Verdienst des Bauernstandes, dass das Pferd uns erhalten geblieben ist und viele Pferdesportler und Fahrsportler entstammen aus diesem Bevölkerungsteil. Das gleiche gilt für die Pferdezucht. Die technische Entwicklung und damit die sich einstellende Motorisierung in der Landwirtschaft vollzog sich zuerst nur zögernd. Die ersten seltenen Dampfpflüge der 20er Jahre beispielsweise waren umständliche Ungetüme, die schwere Pfluggeräte mit Stahlseilen zwischen zwei Dampfmaschinen hin und her zogen; sie waren nur bedingt und auf grossen ebenen Flächen verwendbar. Entstehung des Fahrsportes Es mag Auffassungs- oder auch Auslegungssache sein, wann das Fahren zum Fahrsport wird; vielleicht dann, wenn es das engere Ausmass der Nützlichkeit übersteigt, vielleicht aber erst, wenn die detaillierten Leistungen vergleichbare und messbare Werte ergeben - Leistungswert eben. Von dieser Warte aus gesehen, war das Fahren im Rahmen der Coaching Days in England zweifellos ein anspruchsvolle Fahrsport, insbesondere nachdem auch Gentlemen-Fahrer auf der „Road" erschienen sind. Die pointierten Überlandfahrten ungarischer und polnischer Magnaten oder pommerischer und mecklenbrurgischer Gutsbesitzer die bei verschiedenen Gelegenheiten und Anlässen stattfanden, könnten wohl auch als Fahrsportleistung besonderer Art angesehen werden. Bei den Concours' d'élégance der Jahrhundertwende durfte die Überlegungsphase beginnen. Sie sind zweifellos als Ausgangspunkt für die Entwicklung des Fahrsportes einzuschätzen. Jedenfalls trugen die Concours d'élégance entscheidend dazu bei, dass das Fahren in die Concours hippiques einbezogen worden ist. Es sind dabei erste Massstäbe gesetzt worden, die allerdings bei den jeweiligen Anlässen noch recht unterschiedlich waren und es war den Veranstaltern überlassen, sie zu formulieren oder festzulegen; übrigens ähnlich wie es ursprünglich auch beim Reiten war. Aachen hat sich so seit den Zwanzigerjahren geradezu zum Mekka des Fahrsportes entwickelt und bleibt auch weiterhin diesem Ruf gerecht. Auch bei den vielen grossen landwirtschaftlichen Ausstellungen und Umzügen stand das Fahren repräsentativ oft im Vordergrund. Der zweite Weltkrieg bedingte wiederum einen Nullpunkt auch im Fahrsport, zumindest in ganz Mitteleuropa. Bereits 1946 wurde aber in Aachen das erste Nachkriegsturnier durchgeführt. Neben Aachen entstand 1950 das Fahrderby in Hamburg. Vierergespanne aus der Schweiz sowie aus den Niederlanden waren die ersten ausländischen Teilnehmer und in den 60 er Jahren kamen auch wieder Teilnehmer aus Jugoslawien, Ungarn, Polen, schliesslich der Tschechoslowakei und aus Frankreich, nur keine Engländer. Reglemente wurden entworfen und Fahrsportkreise formierten sich in den verschiedenen Ländern und Gebieten. In diesem Zusammenhang sei besonders die Schweiz hervorgehoben. Von Thun ausgehend (Regie: Artilleriefahrer) fand man am gepflegten Fahren schon seit längerem viel Gefallen. Wagen und Geschirre waren ja mehr als in anderen Ländern erhalten geblieben und die konservative Mentalität in positivem Sinne trug manches dazu bei. Wohl die am Umfang grösste Fahrveranstaltung der damaligen Zeit fand in der ersten Septemberwoche 1969 in Nennikofen im Kanton Solothurn statt, und zwar gewissermassen als machtvolle Manifestation unter dem Motte: "Das Pferd soll bleiben"! Die Kavallerie wurde 1969 in der Schweiz - von der Kultur her gesehen - unverständlicherweise rasch und total abgeschafft! Es hatten an die 400 Gespanne jeder nur erdenklichen Art teilgenommen, begonnen mit einer grossen Anzahl von landwirtschaftlichen und gewerblichen Gespannen verschiedenster Kategorien, bis zu gepflegten Zwei- und Vierspännern der staatlichen Anstalten. Ganze fünf Tage lang dauerten die Beurteilungen und Prüfungen. Unmittelbar nach der Grossveranstaltung in Nennikofen wurden die Vorschläge aus zehn verschiedenen Nationen zu einem Fahrreglement verarbeitet. Folgerichtig bot sich dafür die, den Pferdesport zusammenfassende Fédération Equestre International (FEI). Die ersten Absprachen fanden in Bern statt. 1969 wurde ein halbes Jahr später, in Madrid, der Fahrsport in die FEI aufgenommen und ein weiteres halbes Jahr später fand 1970 in Luzern die erste Europameisterschaft statt. Das Reglement basierte schon bei seiner ersten Konzeption auf einem Dreitagetest ähnlich der Military. (Gespannskontrolle, Dressur, Geländeprüfung, Hindernisfahren) 1972 in Münster, Deutschland fand dann die erste Weltmeisterschaft für Viererzüge statt, die nicht zufälligerweise vom Fahrerchef der Eidg. Militärpferdeanstalt (früher Remontendepot, heute Nationales Pferdesport-Zentrum Bern), Auguste Dubey gewonnen wurde. Der Fahrsport hat sich lawinenartig entwickelt und heute vergeht kein Jahr, indem nicht eine Weltmeisterschaft (Ein- Zwei- oder Vierspännig), oder auch Europameisterschaft (Donau-Alpen-Pokal) durchgeführt wird. Vom März bis in den Oktober könnte man jedes Wochenende an einer oder mehreren Fahrprüfungen starten! Die Schweizer Gespanne konnten sich immer gut in Szene setzen und gewannen zahlreiche Medaillen und Titel!! Manchmal sogar mehr als die erfolgsgewöhnten Spring-, Dressur- und Militaryreiter. Der Fahrsport ist zweifellos eine aufstrebende Sportart, die dank seiner historisch und kulturell bedingten und naturnahen Tier und Mensch vereinigenden Weise, noch eine grosse Zukunft vor sich hat. Nationale Turniere in Holland ziehen schon lange über 40 000 Zuschauer pro Wettkampftag an! Fahren ist ein Sport der alles beinhaltet, Schönheit, Kultur, Kunst, Eleganz, Ausdauer, Rasanz, Spannung und Action. Es ist eine Mannschaftssportart, die alle auf irgendeine Weise in den Bann ziehen kann. Wer einmal Fahrsport selber betrieben hat, ist diesem schönsten Tun auf der Welt - dem Salz des Lebens - verfallen. Im Mittelpunkt aber steht immer das Pferd, welches den Menschen seit Urgedenken begleitet. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, Pferde aller Rassen vollendet vorzustellen. Eine davon ist das Fahren! © Patrick Daepp, Münsingen |

Steckbrief

Stefan Kläy

Hansueli Kläy

Unser Ziel

Historie

Der Fahrsport

Links

|

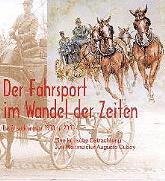

| Auguste

Dubey Der Fahsport im Wandel der Zeiten Die Entwicklung von 1930 - 2000 eine kritische Betrachtung von Weltmeister Auguste Dubey ISBN - 3-89570-660-4 Preis: 38.- DM Erhältlich beim GeigerVerlag, D-72160 Horb am Neckar |